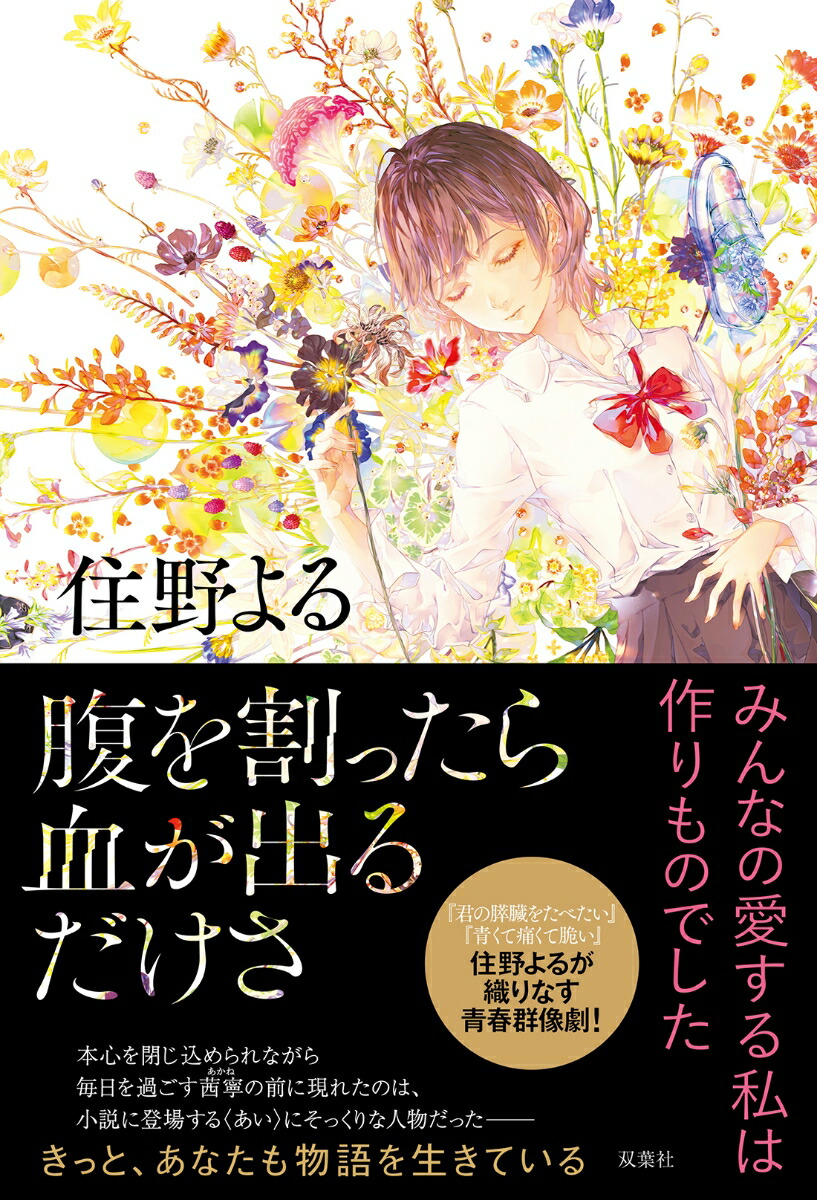

腹を割ったら血が出るだけさ

序章:『少女のマーチ』

【虚構に救いを求める少女】

作中小説『少女のマーチ』(作者・小楠なのか)は実写映画化され、主題歌を人気アイドルグループ「インパチェンス」が歌う社会的ヒット作。その物語に心を救われ、自らの生き方を重ねる少女・糸林茜寧は、“本当の自分”でありたいと強く願っている。彼女が理想として追いかけるのは、小説の登場人物「あい」とそっくりな青年・宇川逢。逢との出会いをきっかけに、茜寧は物語の中の理想と現実の間で揺れ動いていく。

【偽りと真実の狭間で】

主題歌の作詞を担当したアイドル・後藤樹里亜もまた、“他人に見せたい自分”と“本当の自分”の間で苦悩している。物語『腹を割ったら血が出るだけさ』は、そんな登場人物たちが互いの心をぶつけ合いながら変わっていく姿を描く。虚構と現実、理想と素顔が交錯する中で、彼らの痛みは読む者自身の心の奥にまで響いてくる。

序章を読んで感じたこと

茜寧が『少女のマーチ』に救いを求める気持ち、分かる気がする。現実より物語の方が自分を理解してくれるって思っちゃうよね。

うん。でもそれは同時に、現実がそれだけ息苦しいってことだよね。誰かの物語を借りないと生き方を見失う。

それでも彼女が小説を通して“自分を見つけよう”とする姿には、少し希望を感じたよ。

第1章:糸林茜寧と宇川逢

【偽りの笑顔と自己嫌悪】

糸林茜寧は人気小説『少女のマーチ』の映画化と主題歌に強い不満を抱いていた。それは自分が想像した世界とはあまりにも違っていたからだ。彼女は恵まれた容姿に合わせて「可愛がられる術」を身につけ、彼氏も友達もいる一見すると、完璧に見える女子高生。しかし茜寧は、他人に好かれるために自然と振る舞ってしまう自分が許せず、そんな自分に吐き気を覚えるほど嫌悪していた。彼女の中には常に、偽りの笑顔と本当の心の乖離があった。

【現実に現れた“あい”】

ある日、茜寧は『少女のマーチ』の登場人物「あい」を彷彿とさせる青年・宇川逢と出会う。音楽スタジオで働き、ユニセックスな服装をする彼は、小説の中から抜け出してきたように見えた。茜寧は彼を追いかけるとCDショップで逢と出会い、自分を変えるきっかけをつかもうとする。逢と関わることで、理想の“少女のマーチ”の主人公のように生まれ変われる——そう信じて彼に惹かれていくのだった。

【素直さに映る憧れ】

茜寧は持ち前の“可愛がられるテクニック”で逢と距離を縮めるが、逢は小説に対する彼女の情熱に興味を示し、交流を受け入れる。思ったことを素直に言葉にする逢の姿は、茜寧の憧れた「あい」そのもの。飾りのないその率直さに触れるうち、茜寧は小説の主人公のように、なりたい自分になろうともがいていく。逢は彼女にとって、主人公のあいのような存在になっていた。

第1章を読んで感じたこと

茜寧って、完璧に見えるのにずっと自分を嫌ってるんだね。

うん、他人に合わせて笑うのが上手な人ほど、孤独なんだと思う。

逢の素直さに惹かれるのも分かるな。彼みたいに「何も隠さない人」って眩しいよね。

でも、その憧れが彼女をさらに苦しめていくのが切ない。理想と現実の間に挟まれた感じ。

第2章:少女のマーチに魅せられて

【物語をなぞる現実】

茜寧は『少女のマーチ』の主人公のようになりたくて、逢に誘われビリヤード場を訪れた。物語で少女があいから新しい世界を教わる場面を再現したかったのだ。だがそこで、逢のユニセックスな服装を笑う客たちに遭遇。茜寧は反射的に喧嘩を売った。小説の主人公なら黙っていないはずだと思ったからだ。しかし喧嘩慣れしていない彼女は涙をこらえるのがやっとで、その必死な姿に逢は驚きを隠せなかった。

【崩れる“少女のマーチ”】

逢は茜寧の言動に興味を持ち、普段は本を読まないが、『少女のマーチ』を読んでみることにした。すると、茜寧が語ったような場面は存在せず、さらにアイは男性ではなく女性だった。逢は「主人公は腹黒くて、人の操り方ばかり考える子だ。でもあいと出会って変わっていく話だ」と説明する。茜寧は驚き、理想としてきた物語像が崩れ落ちていくのを感じていた。

【否定された“自分”】

逢は優しさから「茜寧は『少女のマーチ』の主人公じゃないんだから」と告げる。しかしその言葉は、茜寧にとって自分の存在を否定されるに等しかった。彼女は物語の主人公に自分を重ねて生きてきたのだ。理解されない苦しみを代弁してくれる唯一の存在を奪われ、逢への憧れも同時に崩れた茜寧は、自分を変える道を見失ってしまう。

第2章を読んで感じたこと

茜寧の「主人公になりたい」って気持ち、すごく真っ直ぐだったよね。

うん。でも逢に「君は主人公じゃない」と言われた瞬間、世界が崩れたのも分かる。

あの言葉って、善意なのに残酷だよね。

まさに。理解されない痛みって、他人から見えないから余計に深い。あの場面、本当に胸が苦しかった。

第3章:後藤樹里亜とインパチェンス

【作られたアイドルの物語】

後藤樹里亜はアイドルグループ「インパチェンス」のメンバーとして、ファンに“努力家”の自分を見せる戦略を取っていた。練習風景を自ら投稿せず、他のメンバーに載せてもらうことで、あくまでアイドル上のキャラクターを演出。さらに、グループ内の個性を際立たせるために髪をショートにし、ボーイッシュな服装を選ぶようになる。こうして「誠実で控えめな努力家・樹里亜」という“物語”を、自ら演じながら積み上げていったのだ。

【崩れたイメージと喪失感】

だが、その丁寧に築き上げた“キャラ”は、あいの友人が投稿した昔の写真によって一瞬で崩れた。そこに写っていたのは、長い髪とガーリーな服装の、今とは全く違う樹里亜の姿。ネットでは「昔の樹里亜ちゃんも好き」と温かい声が広がったが、彼女にとってはそれが苦しかった。自分が信じて積み上げてきた物語が、簡単に上書きされてしまった現実に、心が折れていった。

【茜寧の痛みを知る】

公演をドタキャンした樹里亜は、昔からの友人・宇川逢のもとへ向かった。逢と過ごす時間だけは、舞台の上の自分を脱ぎ捨て、本当の姿でいられた。街を歩きながら、逢は「少女のマーチ」の登場人物・あいと似ていると言われたこと、“少女のマーチごっこ”をしていた茜寧との話をする。そこで、逢が茜寧に「君は主人公じゃない」と言ったということも。その時、樹里亜は絶句した。彼女には、その言葉がどれほど残酷かすぐに分かった。偽りの自分に苦しむ者同士として、茜寧の痛みが胸に沁みたのだった。

第3章を読んで感じたこと

樹里亜も茜寧と似てるよね。みんなの理想を演じて生きてる。

そう。努力家キャラを作り続けるなんて、ある意味すごくプロ。でも壊れた時の虚しさが痛い。

“昔の自分も好き”って言葉が優しいのに、彼女には刺さったのも分かる。

他人の優しさが、必ずしも救いになるとは限らないんだよね。

第4章:内側と外側の自分

【白い部屋で出会うもう一人の自分】

自殺を考えるほど追い詰められた茜寧は、逢に救われた。その後、彼女は真っ白な部屋の中で自分自身と対話する。「可愛がられたい自分」と「素直になりたい自分」――相反するようで、どちらも糸林茜寧そのものだった。見えなかった窓から光が差し込み、元恋人の思い出が並ぶその空間で、茜寧は自分の矛盾や痛みと静かに向き合う。そこで彼女は初めて、自分を構成する複雑な感情を見つめることになる。

【受け入れられない“可愛がられる自分”】

茜寧は人に喜ばれる術を知り尽くしている。しかし、心から素直に動けない自分を嫌悪し、主体性を持てないことに苦しんでいた。外の世界で「可愛い」と愛されても、内側の彼女は受け身で脆い存在のまま。そんな二重性は茜寧を孤独にし、自己嫌悪を深めていく。だが、白い部屋で自分の声に耳を傾けるうち、彼女は少しずつ“矛盾を抱えたままの自分”を否定せず受け入れることの大切さを理解していくのだった。

【作者・小楠なのかの祈り】

『少女のマーチ』の作者、小楠なのかは語る。「本は人を救わない。飢えも渇きも癒せず、病も治せない。でもね、あなたが私の書いた小説に救われたなんて、そんな奇跡みたいな事が起こったと言ってくれるなら、どうかこの物語が、あなただけのものでありますように」と。小説の無力さを認めながら、それでも誰かの人生に寄り添うことを願う言葉。その言葉は、他人の視線に翻弄され続けた茜寧の心に優しく響いた。小説と現実の境界で、彼女はようやく“自分を生きる”という光を見出していくのだった。

第4章を読んで感じたこと

この章、静かなのに胸に刺さったね。白い部屋って、茜寧の心の中そのものに見えた。

うん、あの「可愛がられたい自分」と「素直になりたい自分」の対話がすごくリアルだった。どっちも本当の自分なんだよね。

そうそう。どっちかを否定しちゃうと、苦しくなる。茜寧が“矛盾したままの自分”を受け入れるところ、泣きそうになった。

そして、小楠の言葉がすごく優しかった。「本は救わない」って現実的なのに、「あなたの物語でありますように」って祈りがあって。

まるで茜寧だけじゃなく、読んでる私たちにも向けられてるみたいだった。

学びと成長

【他人の目と本当の自分】

『腹を割ったら血が出るだけさ』は、“自分をどう生きるか”という普遍的な問いを描いています。糸林茜寧、後藤樹里亜はいずれも「他人にどう見られるか」と「本当の自分」の間で苦しむ存在でした。茜寧は『少女のマーチ』に自分を重ね、理想の主人公のように生きようとするが、現実との乖離に戸惑う。樹里亜もまた、アイドルとして“理想の努力家”を演じ続け、本来の自分を見失っていく。その姿は弱さではなく、必死に生きようとする人間の証として描かれていると思います。

【矛盾を抱えたままの成長】

やがて茜寧は“可愛がられたい自分”と“素直になりたい自分”という二つの心を受け入れます。それは完全な理想像になれなくても、矛盾したまま生きていいのだと気づくことに繋がります。そして『少女のマーチ』の作者・小楠なのかの言葉――「本は人を救わない。でもあなたの物語でありますように」――が彼女に灯をともす。救いは他者ではなく、自分の中の理解と受容にあります。この物語は、自己受容を通じた静かな成長の物語なのだと感じました。

最後に

この物語は、登場人物たちが“他人にどう見られるか”と“本当の自分”の間で葛藤しながらも、少しずつ自分を受け入れて成長していく姿が見どころです。矛盾したままの自分を認める勇気や、小説を通じて自分の物語を見つける過程は、読む人にも静かな希望を与えてくれるのではないでしょうか?

矛盾だらけの自分でも、それを抱えながら生きることこそ、あなたの物語の始まりかもしれません。

この記事を書くきっかけになった本です。

気になる方はこちらからどうぞ。

コメント